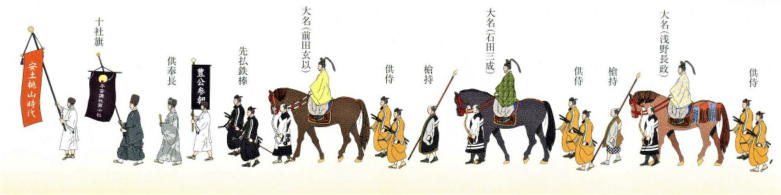

<安土桃山時代>  一世紀にも及んだ戦国時代の戦乱もようやく収まり、国内が久しぶりに安定を取り戻し、国内外を含む 各地との経済・ 文化の交流を反映した新鮮味豊かな豪華で壮大な文化が生まれた.。

|

次ページ江戸時代 |

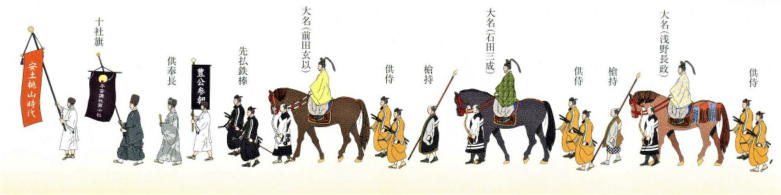

<安土桃山時代>  一世紀にも及んだ戦国時代の戦乱もようやく収まり、国内が久しぶりに安定を取り戻し、国内外を含む 各地との経済・ 文化の交流を反映した新鮮味豊かな豪華で壮大な文化が生まれた.。

|

次ページ江戸時代 |